在大阪生活过的人E策略平台,大概都知道浪速区盐草这一带的房价快速上涨的变化。以前说起这里,更多人会想到老旧公寓和接地气的市场。可如今走在街上,你会发现,越来越多的房子挂上了“特区民泊”的牌子。夜里常常传来歌声和喧闹声,清晨出门时,门口还可能躺着一袋袋没人管的空瓶和垃圾。

日本人对噪音和垃圾的忍耐度其实很低,尤其是半夜的合唱声和随意丢弃的饮料瓶,在他们看来就是对邻居的不尊重。

有住在附近的居民说,每天早晨出门,第一件事不是遛弯,而是先把陌生人留下的瓶瓶罐罐收拾一遍。

话里有点无奈,却也强调“不是所有人都坏,只是希望来日本的人,能遵守这边的规则”。

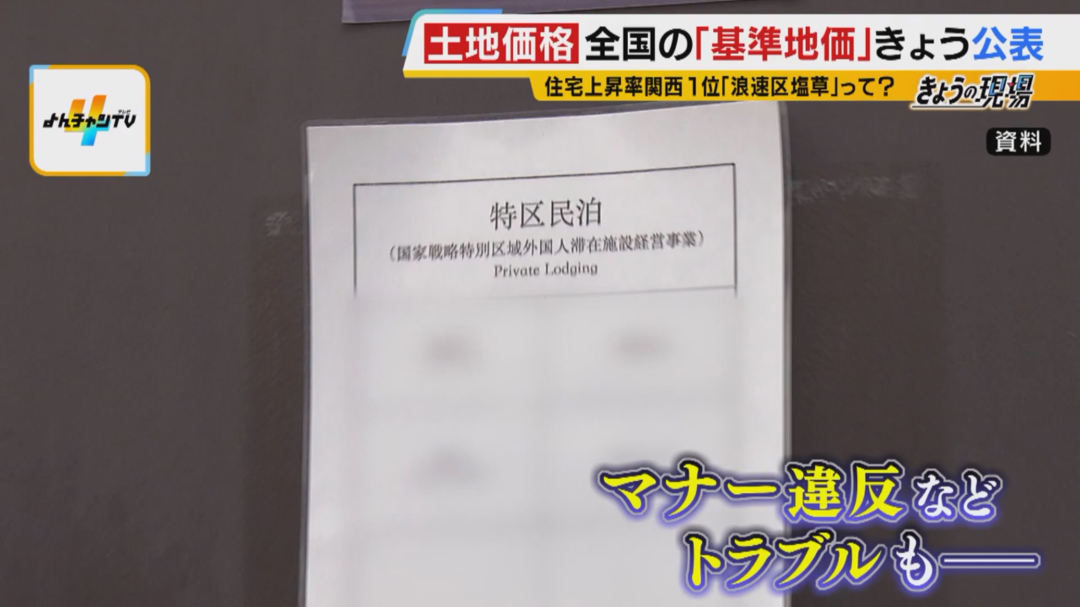

大阪会出现这么多民泊,其实有背景。几年前,为了缓解酒店不足,政府设立了所谓“特区民泊”,在指定地区放宽开业条件。

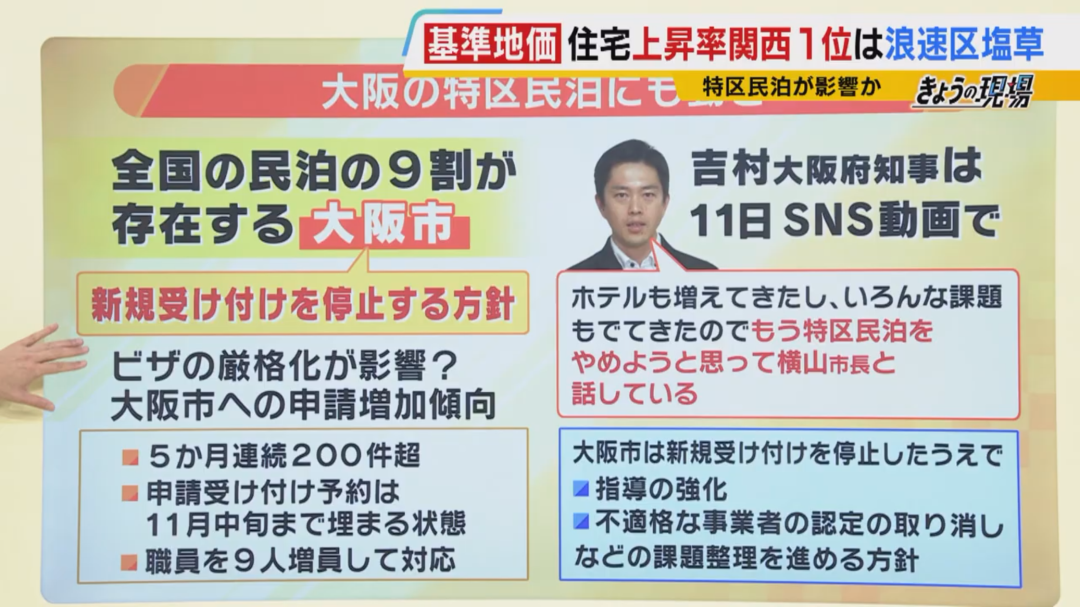

于是,大量房源被改造成面向外国游客的短租民宿。到今天,全国九成以上的特区民泊,都集中在大阪。

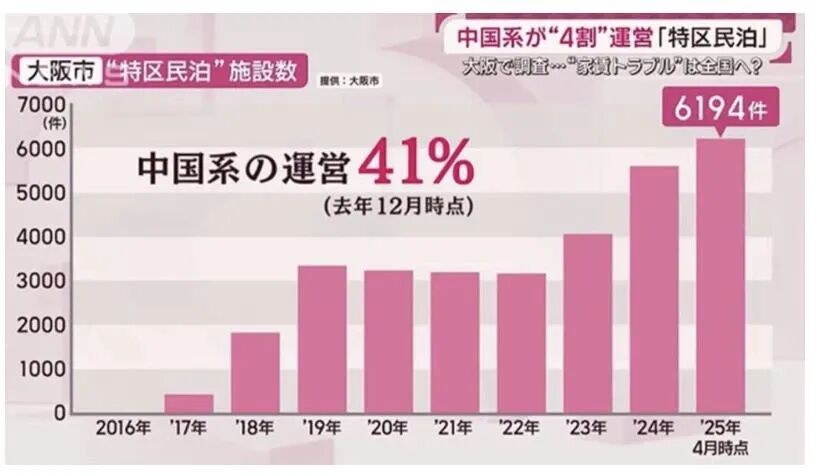

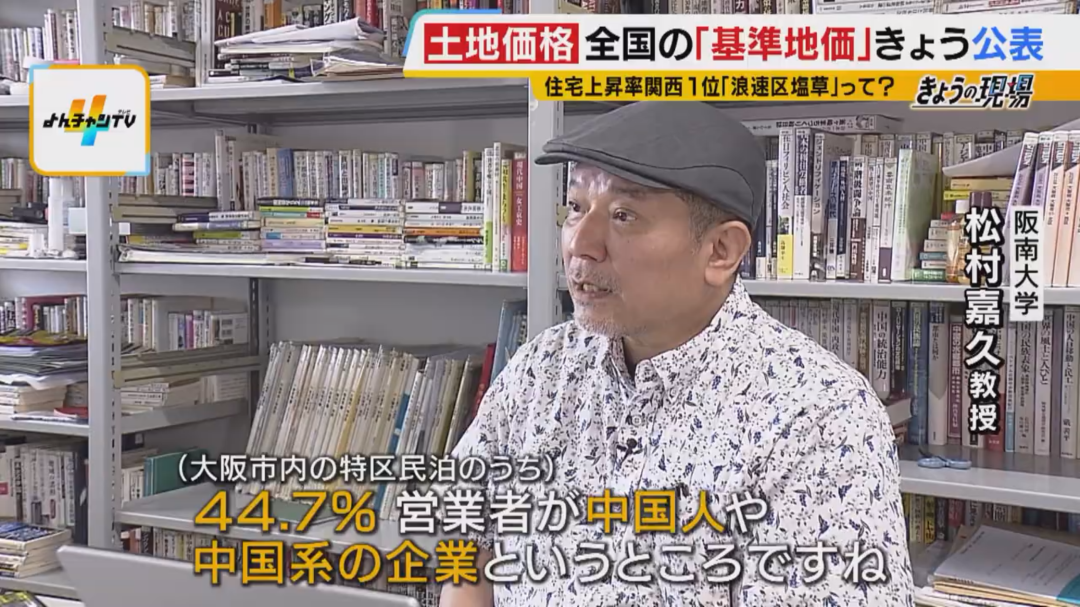

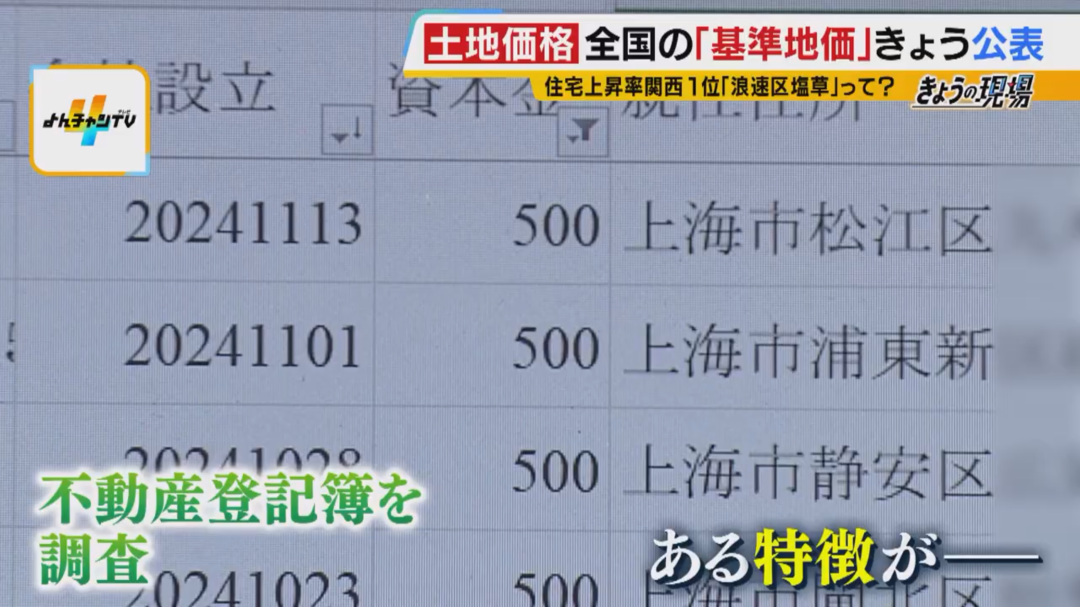

这里还有一个细节,可能连不少日本人自己都没料到:在全国7091家获得政府认证的民宿里,有6696家都挤在大阪,占了94%。而在这其中,大约41%——差不多3000家,是中国人开的。换句话说,大阪已经成了中国资本角逐民宿的“主战场”。

难怪有人调侃E策略平台,日本人做梦也没想到,会有一天被中国人“卷”懵了。大阪市政府的窗口每天都要处理200多份新的民宿申请,工作人员忙得像陀螺一样,即便如此,申请时间依然要两个月才能出结果。

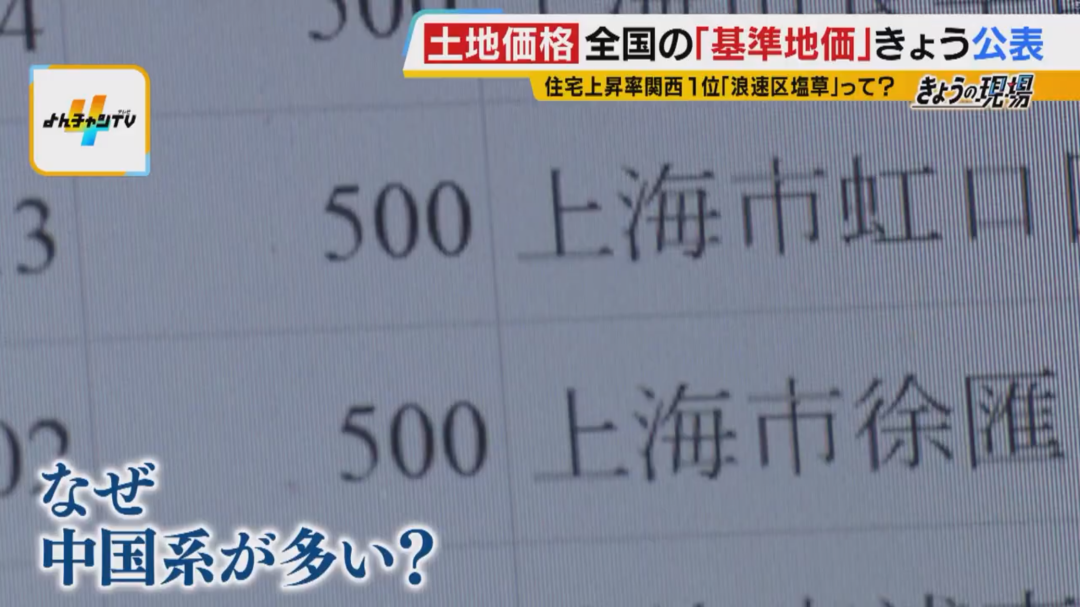

为什么中国人愿意投身这个行业?一个原因是门槛低。持有“经营管理签证”或“高度人才签证”的中国人来到日本创业,常常就先从民宿入手。

租下几套房子,或者干脆买下一栋一户建,交给民宿管理公司打理。游客住一晚,自己就能稳稳收钱。

一年的营业额动辄几千万日元,轻松到只需远程看看报表。签证也能续上,人也不用一直在日本,简直是“两全其美”的生意。

更何况在国内如今通过房产投资来实现稳定增值很难。而在日本,房产和运营结合,既能产生现金流,又能成为资产积累。有人笑说,这是“在日本开民宿等于帮自己买一张日本长期签证”。

问题也随之而来,噪音、垃圾、邻里矛盾,其实是最直观的。更麻烦的是,有些公司根本是“皮包公司”,经营者都不在日本,出了问题只能靠代管公司处理,投诉了也很难及时有人上门。

这就导致当地居民的无力感越来越强:每天都得替别人收拾残局,可你却连投诉的对象都找不到。

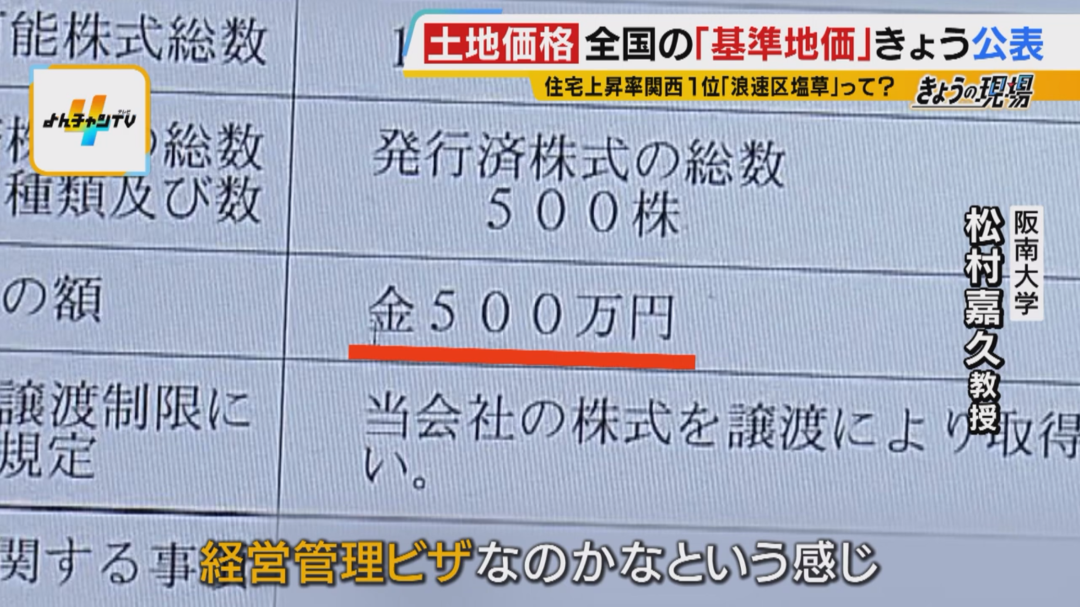

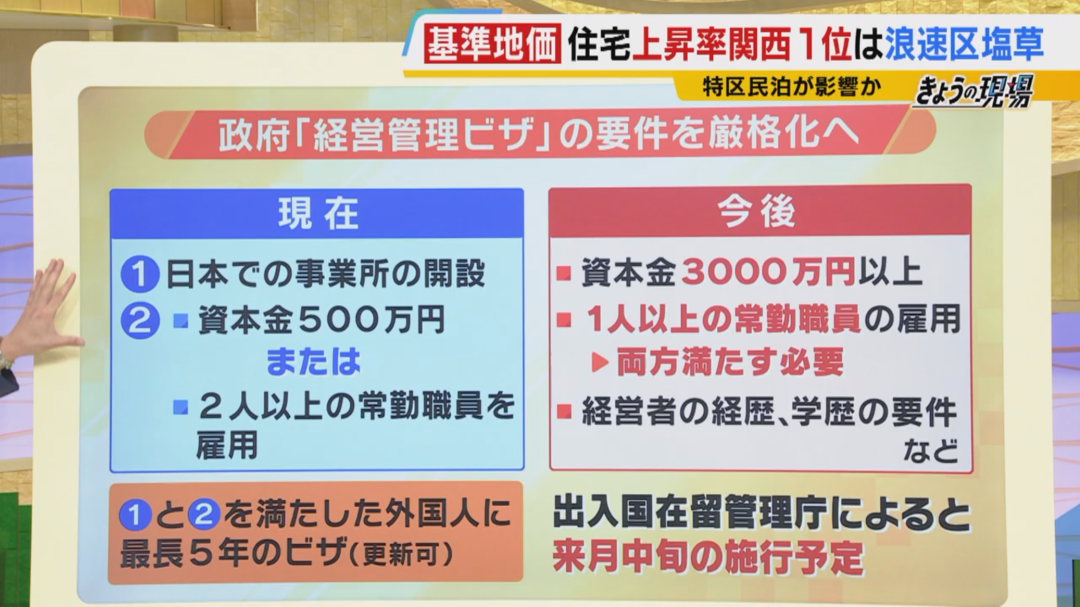

政府也看到了问题,今年10月开始,“经营管理签证”的门槛将大幅提高:资本金要求从500万日元提高到3000万,还要有固定员工,甚至要看申请人的学历和管理经历。显然,这是要堵住低成本套利的路。

另一方面,大阪府知事吉村洋文已经放话,说要干脆停掉特区民泊的新申请。理由也很直接:酒店数量已经恢复,不需要再靠民泊补缺,而民泊带来的负面效应却越来越突出。大阪市也决定,11月之后不再受理新的申请。

说到这里,可能会有人觉得,这是不是日本在“针对中国人”?其实未必。对居民来说,他们根本不在意背后是谁投资的,他们在意的只是:晚上能不能安静睡觉,出门是不是总要替别人收拾垃圾。

民泊原本是为了方便游客、促进当地经济的制度,但当它和投机、签证挂钩,就慢慢变味了。大阪的如今局面像是一面镜子:制度在设计时可能是善意的,可一旦遇上全球化的资金和精明的操作,就会长出超出预期的枝节。而这些枝节,最先扎到的,往往是普通居民的日常。

有人说,日本的矛盾,常常不是在宏大的议题上显现,而是在最细碎的日常里。深夜的歌声、院子里的空瓶,就是文化差异被放大的瞬间。换成我们,也会觉得心里别扭。

大阪的特区民泊会走向何处?从现在的趋势看,大概率是收紧甚至逐步消失。大阪市已经决定不再接受新的申请,一些地区的民宿从“全年营业”被限制到“一年最多接待180天”,很多投资客辛苦布局的模式,也可能瞬间不再成立。

对当地居民来说,也许终于能安静一点的生活了,不必每天清理别人留下的瓶瓶罐罐。可对那些把几百万资金投进来的外国人来说,这意味着未来的民宿生意并不好做了。想想也有点讽刺:当初是为了方便游客,如今却在“乱象”和“监管”之间来回摇摆。或许几年后,再提起特区民泊,大家记得的也就那短暂的繁荣吧……

推荐AI学日语APP:日语闪卡汪

蚂蚊配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。